박동훈 대통령소속 지방자치발전위원회 기획단장

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)은?

조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)은 태조부터 철종까지 25대 472년 간 조선의 역사를 편년체로 기록한 것으로, 당대 정치와 경제, 사회, 문화 등을 비롯해 천문과 풍속에 이르기까지 조선의 모든 모습이 담겨있는 888책 1893권, 글자 수는 총 4964만 6667자에 이르는 방대한 역사책이다.

조선왕조실록은 그 내용의 방대성과 공정한 편찬 절차에도 문화사적 의미가 크지만 600년의 장구한 기간을 거치면서도 1책부터 마지막 책까지 온전히 보존되어 있다는 점에서 세계적으로 그 유래가 드문 역사서로 국보 제151호로 지정되었고 유네스코 기록유산으로 등재된 우리 민족의 위대한 문화유산이다.

실록을 지켜낸 오희길과 손홍록, 안의(장면 #1)

조선왕조실록은 조선 초기 한양의 춘추관과 충주사고 등 2곳에 보관 되어오다가 세종조에 이르러서는 4본을 제작하여 춘추관과 충주, 성주, 전주사고 등에 보관하게 된다. 그러나 1492년 4월 임진왜란이 발발하자 4대 사고에 분산 보관되어오던 조선왕조실록 (태조~명종)은 춘추관, 충주, 성주 등 3대 사고가 왜군에 의해 소실되거나 약탈되어 유일하게 전주사고만 남기에 이르렀다.

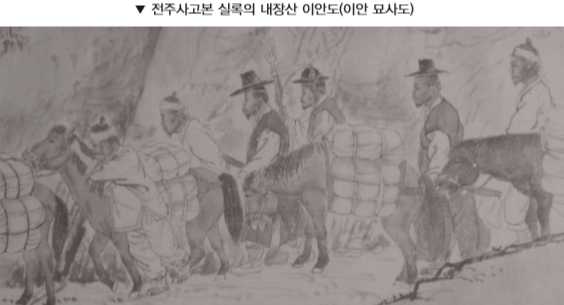

그 해 6월 금산이 함락하고 전주가 위험한 상황이 오자 전주사고를 관리하던 참봉 오희길과 태인의 선비 손홍록, 안의 등은 가솔과 사재 등을 동원하여 전주사고에 보관된 실록과 태조의 어진(초상화) 등을 내장산 용굴암으로 옮겼다가 이어 은적암과 비래암 등으로 옮기게 된다. 1년 후에는 전황에 따라 아산으로, 다시 해주로, 강화도로, 묘향산 보현사로 옮겨 왜란이 끝날 때까지 보존하다가 이후 강화도로 옮기는 등 무려 10년 동안 2000여 리를 옮겨 다니며 하루도 빠짐없이 교대로 수직을 서며 실록과 어진을 지켜냈다. 임란 후 선조는 살아남은 전주사고본을 토대로 5본을 제작하여 5대 사고에 보관하게 된다.(5대 사고중 현재까지 남아있는 실록은 북한 김일성대와 서울대 규장각, 국가기록원 등에 3본이 남아 있음)

만약 오희길이나 손홍록 등이 목숨을 걸고 끝까지 전주사고본을 지켜내지 않았더라면 태조부터 명종 대에 이르기까지의 역사가 존재하지 않았을 것인데, 극히 낮은 하급 관리에 불과했던 이들이 그 전란의 와중에서도 무려 10여년을 사재를 털어가며 실록을 지켰기에 오늘날 세계적으로 자랑하는 조선왕조실록을 가질 수 있게 되었다.

실록을 버린 사관(장면 #2)

선조는 재위기간이 40년에 이를 정도로 긴 세월을 통치했지만 선조 대를 기록한 선조실록은 전체 221권 정도이고 특히 즉위(1567년)부터 임란(1592년 3월)까지의 25년간 기록은 26권에 불과하다. 그 이유는 다음과 같다. 1592년 4월 임진왜란이 일어나고 왜군들 이 파죽지세로 밀고 올라오자 선조는 한양을 포기하고 몽진 길에 오르게 된다. 선조가 의주에 이르렀을 때 문무관료 17인과 환관 등 겨우 수 십 명만 수행하게 된다. 선조를 수행하던 문무관료 중에 사초를 관장하던 사관 조존세, 김선여, 임취정, 박정현 등 4명 의 사관이 포함되어 있었는데 그 해 6월 초 선조가 압록강을 넘어 요동행을 결정하자 이들 사관들은 가지고 온 사초를 불태우고 어둠을 타 도망을 가버렸다. 임금이 국외망명을 결정하자 목을 걸고 지켜야 할 사초까지 태워버리고 임금이고 뭐고 살 길을 찾아 도망을 친 것이었다.

따라서 임란 이전의 25년의 기록은 영원한 역사의 이면으로 사라지고 말았다. 당시 사관은 과거 급제자 중 우수하고 젊은 자 중에서 선발하였는데 이들 4명의 사관들은 당시 명문세가의 자손들로 ‘목이 달아나도 사필을 굽힐 수 없다(頭可斷 筆不可斷)’는 사관의 직무와 임금을 헌신짝처럼 버린 것이었다. 후대에 선조실록을 편찬했던 신흠은 “나라는 임진왜란에도 망하지 않았는데 그들때문에 역사가 망했다”라고 기술하고 있다.

공직자의 소명의식을 다시 한번 생각하다

실록을 지킨 자와 버린 자…. 실록을 둘러싸고 같은 시대 같은 공간에서 일어난 서로 다른 장면에서 공직자로서 소명의식이 무엇인지 새삼 되돌아보는 기회를 갖게 된다. 특히 요즘 일부 공직자들의 바르지 못한 처신과 언행으로 공직사회의 긍지와 명예가 전과 같지 못한 상황에서 말이다.

공직자의 가장 기본적인 자세는 소명의식일 것이다. 소명의식이란 주어진 직분이 귀하든 그렇지 않든 또는 높든 낮든 간에, 또 비중이 크든 작든 간에 자기에게 주어진 직분에 충실하고 이를 위해 헌신하고 봉사하며 희생을 감내하는 사명감에서 출발한다.

미관말직에 불과한 오희록과 일개 지방유생인 손홍록과 안의 등이 전란이라는 백척간두의 상황에서도 수 년을 유랑하면서 사재를 털어 실록을 지켜낸 것은 소명 의식 외에는 달리 설명할 방법이 없다. 임금도 백성을 버리고 의주로 몽진하였고 수많은 신료들도 각자도생 하던 당시의 상황에서 보면 더욱 그렇다. 권문세가 출신으로 목숨보다 귀중한 사초를 지켜야 하는 조존세와 같은 사관도 임금의 명나라 망명 소문이 있자 사초를 불태우고 잠적을 하던 상황이었으니 말이다.

요즘 공직사회 기강이 해이되고 흐트러졌다는 우려의 목소리가 크다. 그러나 일부 불미스러운 일이 있긴 해도 절대 다수의 공직자 들은 묵묵히 직책과 본분을 다하고 있고 우리 사회가 건강히 유지 되고 발전하는 데에는 이들의 힘이 크다고 생각한다. 과거 6·25동란의 잿더미에서 불과 50년 만에 세계 7위의 경제대국으로 기적을 이뤄낸 저력의 근간에는 공직자들의 헌신과 희생이 있었듯이….

이럴 때 일수록 조금 도식적이긴 하지만 기본(基本)으로 돌아가면 어떨까? 새삼 헌법 제7조(“공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 진다”)와 공무원 헌장(“우리는 자랑스러운 대한민국의 공무원이다. 우리는 헌법이 지향하는 가치를 실현하며 국가에 헌신하고 국민에게 봉사한다”)이 생각나는 건 왜일까?