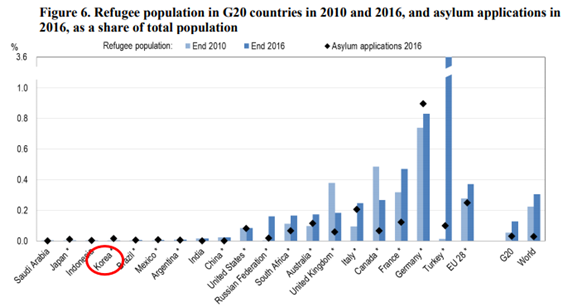

OECD는 2016년 발표한 보고서에 한국과 일본이 난민의 법적 지위 인정에 최하위권으로 기록하고 있다. 한국은 난민 인정 비율 3.5%로 OECD 37개 회원국 기준 35위이다. 또한, 정치적 박해 및 인권 유린 등으로 한국으로의 이주를 희망하고자 하는 사람들에게도 문은 상당히 좁다.

게다가 최근 미군의 아프간 철군으로 인해 아프간을 떠나 제3국에서의 삶을 희망하고자 하는 아프간 주민들이 늘어나고 있고, 난민 수용에 대한 국제 사회의 압박은 지금보다 커질 것이라 예상한다. 미국은 이러한 난민들의 임시 피난처로 대한민국 내 미군 기지를 검토하고 있다고 하여 큰 논란을 불러일으키고 있다.

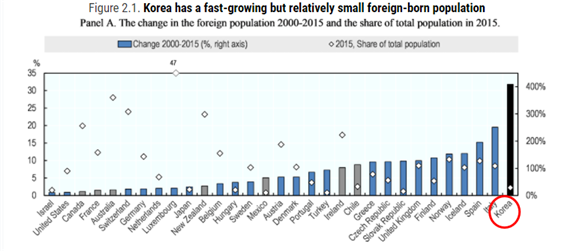

OECD의 통계에 따라 한국이 가장 이민자 수용에 폐쇄적이고 난민 수용에 소극적인 태도를 가지고 있을까? 한국은 2000년부터 2015년까지 세계 어느 나라보다 이민자를 수용하고 있고, 비교적 짧은 이민 역사로 인해 이에 맞는 정책들이 이제 막 수립되고 있는 시점이다.

OECD가 발표한 자료에 따르면 한국은 전체 인구 수 대비 이민자가 차지하는 비율은 낮지만, 한국으로 이주하여 살고 있는 인구의 비율은 15년간 400% 증가했다. 이제 막 다문화, 다민족 사회로의 첫 걸음을 뗀 대한민국은 타 국가들의 난민 수용 결과 및 정책에 대해 더 고민해 볼 필요가 있다.

시리아 내전으로 발생한 난민들을 대거 수용한 독일 및 프랑스는 현재 늘어나는 인종, 종교 갈등과 증가한 범죄율로 신음하고 있다. 이에 대응하기 위해 독일은 2017년 난민 인정 숫자를 10만 명 미만으로 크게 줄여 사회 갈등을 막고자 하고 있다.

물론 한국과 독일의 상황이 완전히 같을 거라 예상하기는 쉽지 않지만, 선례들을 참고하여 우리나라에 맞는 난민 수용 정책들을 개발했을 때 비로소 여러 어려움에 처해있는 난민들을 한국에 정착시킬 준비가 됐다고 말할 수 있다. OECD 통계 및 국제 사회의 압박에 못 이겨 난민들을 받아들일 경우 한국 사회 및 난민들의 한국에서의 새로운 삶도 고통받을 수 있기에 보다 심도 있는 정책 및 준비가 필요하다.