전라남도 장흥군 장평면 임리. 몇 년 전만 해도 이곳은 폐교와 함께 마을 인구가 급격히 줄어들며 지역소멸 위기감이 짙게 드리웠다. 그러나 지금은 다르다. 모듈러 주택에 입주한 아이들의 웃음소리가 울려 퍼지고, 마을 곳곳에 활력이 돌고 있다. 바로 ‘농산어촌 유학마을’ 덕분이다.

폐교의 변신, 주민이 만든 상향식 정책

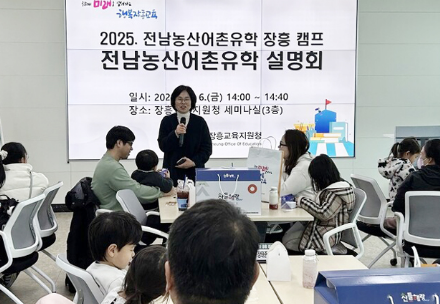

장흥군은 학생 수 급감으로 2021년 장평초등학교가 존폐 위기에 처하자 지역주민들과 함께 학교 살리기 추진위원회를 구성했다. 단순한 현금성 인구 유입책이 아닌, 교육과 생활을 동시에 보장하는 ‘유학마을’ 아이디어가 제안되었고, 폐교된 임리초등학교가 그 무대로 선정됐다.

지방소멸대응기금 30억 원을 투입해 모듈러 주택 10동을 신축, 외부 유학생 가정을 맞아들였다. 또한 유학마을 운영에 필요한 시설 인프라 확충으로 지속가능성을 확보해 나가고 있다.

이 과정은 행정 주도형이 아니라 주민 제안에서 출발했다는 점에서 큰 의미가 있다. 지역사회와 교육청, 사회단체가 협력해 거버넌스를 구축했고, 장흥군청은 전담팀 ‘미래교육팀’을 신설해 직영 운영체계를 갖췄다.

눈에 보이는 성과, 인구 증가와 학교 회생

올해 2월과 3월 사이 10가구, 34명이 유학마을에 전입했다. 이로 인해 임리마을 인구는 단숨에 52% 늘었고, 장흥군 전체 인구도 6년 만에 증가세로 돌아섰다. 학생만 해도 14명이 새로 들어와 장평초·중학교 학생 수가 안정적으로 유지되었고, 전체 재학생 중 30%가 유학생으로 채워졌다.

이는 단순한 숫자 이상의 효과를 가져왔다. 학급 통합 위기에 놓였던 작은 학교가 활력을 되찾고, 아이들이 함께 뛰어놀며 학부모들의 교육 만족도가 높아졌다. 장흥의 인구 소멸 위기 극복의 시발점이 된 것이다.

마을과 함께 자라는 아이들

아이들은 농산어촌에서만 경험할 수 있는 교육·체험 프로그램을 즐긴다. 온그린골프프로그램, 자연친화 텃밭 가꾸기, 마을 캠프파이어 등은 도시에서는 쉽게 접하기 어려운 일상이다. 학부모들 또한 “아이가 180도 변했다”, “학교가 너무 즐겁다”라는 반응을 내놓으며 만족감을 드러냈다.

또한 장흥군은 입주민 정착을 위해 전입 장려금, 학습 장려금, 일자리 상담 등을 지원했다. 실제로 4가구가 구직 상담을 신청했고, 2명은 지역 일자리와 연결되었다. 이는 단순 유학 체류를 넘어 장기 정착 가능성을 넓혀주는 중요한 기반이다.

전국으로 확산 가능한 모델을 제시하다

장흥 유학마을은 폐교 활용과 인구 유입을 동시에 해결한 대표 사례로 꼽힌다. 현재 전국 곳곳에서 비슷한 문제를 겪고 있는 지자체들이 벤치마킹 대상으로 삼고 있다. 특히 적은 예산으로 빠르게 조성 가능한 모듈러 주택형 모델은 확장성이 크다.

보증금 없는 저렴한 임대료(월 12∼14만 원) 및 편의·가전 제품 일체 지원을 통해 농산어촌 유학 및 전원생활 향유가 가능하다. 또한 주말 등산, 소체육회 등 입주민 간 소통의 장을 자체적으로 마련하여 유대감을 증대시킨다.

앞으로 장흥군은 임리 유학마을의 성과를 바탕으로 인근 우산리에 또 다른 ‘학령층 귀촌마을’을 조성할 계획이다. 안정적 주거 환경으로 마련으로 더 많은 유학 가정 유입이 기대된다.

소멸 위기를 넘어, 지역재생의 길로

장흥군청 김소향 총무과장은 월간 지방정부와의 인터뷰에서 “장평 임리 농산어촌 유학마을의 성공적 정착은 지역의 중심인 학교를 살리기 위한 기관·사회단체·주민들의 노력과 장흥군과 장흥군의회 그리고 교육지원청의 협업을 통해 가능했다.”고 밝혔다.

이어 “앞으로 폐교된 장평 우산분교에 15억 원을 들여 6동을 추가 조성하기 위해 설계를 진행 중이며, 또한 군 소유의 폐교를 활용해 농산어촌 유학마을을 지속적으로 활용해 나갈 계획이다”라고 말했다.

장흥군 사례는 지방소멸에 직면한 한국 사회에 새로운 해법을 던진다. 소규모 학교 활성화는 물론 지역경제활동 가능 인구 유입의 발판을 마련했다는 평가다. ‘아이 한 명이 마을을 살린다’는 말이 현실이 되고 있다. 장흥의 경험은 단순한 정책 실험을 넘어, 지역 공동체 재생의 길을 제시하는 중요한 해법이 되고 있다.

농산어촌 유학마을에 피어난 아이들의 웃음은 마을의 활력으로, 활력은 인구 유입으로, 인구 유입은 경제·문화적 재생으로 이어진다. 폐교의 화려한 부활이 곧 지역공동체의 회생을 상징하는 것이다.